塑料光纤(PlasticOpticalFiber,POF)作为一种轻便、灵活且抗干扰的光通信介质,自诞生以来不断突破技术瓶颈,逐步从实验室走向工业与消费领域。到2025年,在短距通讯方面扮演着极其关键的角色,并有更加广泛的市场发展潜力,特别是在未来的科技改革之中。

一、起源与早期探索(1960s-1990s)

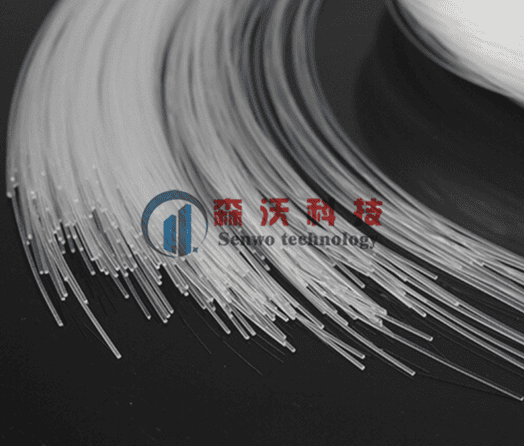

塑料光纤的雏形诞生于20世纪60年代。初期的工作把重点放在核心材料上——聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)上,然而由于制成材料的纯度不够以及传输损耗大(300dBkm以上),只能实现短距离的传输(十几米到数十米的距离),而且传输的数据量也非常少。在这个阶段,该技术的运用范围仅局限在微观检查和室内装潢照明的场景,它的实际用途远远没有被开发出来。。

技术突破点:

1980年代,日本东丽等公司通过改进材料提纯工艺,将损耗降至150dB/km,推动塑料光纤首次进入工业传感器领域。

1990年代,汽车工业兴起对轻量化、抗电磁干扰通信的需求,塑料光纤开始应用于车载娱乐系统,成为其早期商业化的重要里程碑。

二、技术迭代与规模化应用(2000-2020年)

进入21世纪,塑料光纤迎来关键转折:

材料革新:

氟化聚合物(如CYTOP)的引入,将损耗进一步降至150dB/km以下,传输距离扩展至500米以上,并支持千兆级速率。

场景拓展:

工业控制:在工厂自动化中替代铜缆,解决电磁干扰导致的信号失真问题(如西门子PLC系统);

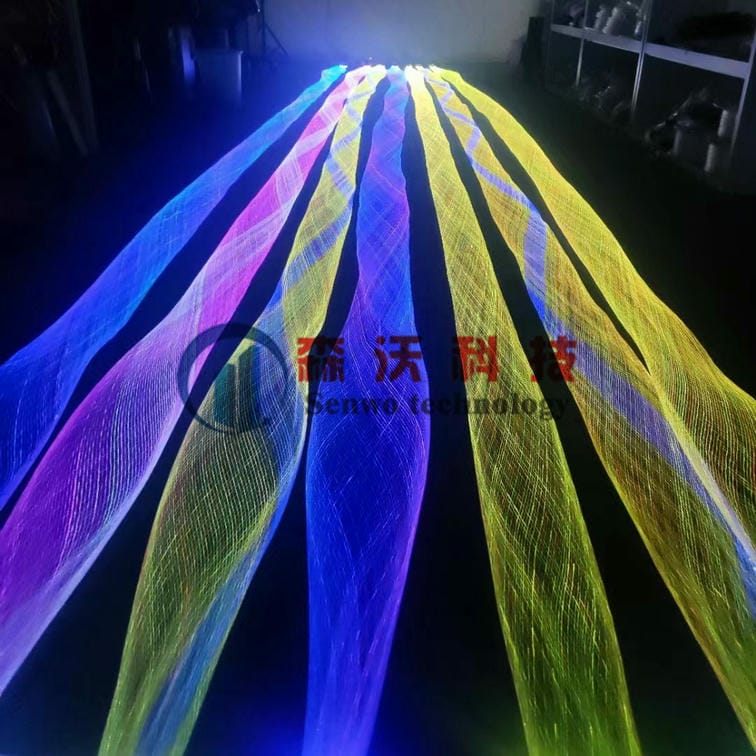

智能家居:通过HDMI-over-POF技术实现高清影音无延迟传输,成为家庭影院的布线新选择;

医疗设备:用于内窥镜、激光治疗仪等精密仪器,兼具柔韧性与生物相容性。

标准化推进:

国际组织(如TIA、ISO)制定POF通信协议,推动其与以太网、USB等通用接口兼容,降低部署门槛。

三、2020-2025年:迈向高速化与智能化

近五年,塑料光纤在技术与应用上实现三大飞跃:

速率突破:2023年,日本NTT实验室实现50Gbps超高速塑料光纤传输,为数据中心短距离互联提供低成本方案;

智能化升级:集成光电转换芯片的“智能光纤”问世,可实时监测温度、应力等参数,赋能工业物联网(IIoT);

消费电子渗透:苹果、索尼等厂商将塑料光纤用于VR设备与穿戴式终端,利用其轻量化特性提升用户体验。

四、未来展望:从通信介质到“万物互联”的基石

更广阔的应用领域

智慧城市:布设于地下管廊、交通枢纽的POF网络,可实时监控设施状态,降低维护成本;

自动驾驶:作为车载传感器网络主干,抗震动、抗干扰特性契合复杂工况需求;

绿色能源:在风电、光伏电站中替代金属线缆,减少雷击风险与电磁辐射污染。

技术革新方向

超低损耗材料:研发新型聚合物,目标损耗≤1dB/km,挑战玻璃光纤性能极限;

柔性集成化:与柔性电路板结合,推动折叠屏手机、可穿戴医疗设备的微型化设计;

环保可回收:开发生物基POF材料,响应全球“双碳”目标。

市场规模预测

据2025年市场研究机构最新报告称,全球塑料光纤市场规模将超30亿美元,年复合增长率达12%,其中汽车电子与数据中心需求占比超60%。

五、结语:从“配角”到“主角”的蜕变

塑料光纤历经半个世纪的技术积累,已从边缘化的通信介质跃升为短距离传输领域的核心解决方案。将来,当5G、人工智能与物联网以及可再生能源等先进技术实现深度融合时,它将给我们的生活带来更加智能的享受。在未来的太空探索中,它还将发挥更加重要的作用。在“光纤+”的发展理念中,将逐步构筑起未来的数字化世界。。